| 刘全志 | 您所在的位置:网站首页 › 毛传郑笺pdf 百度网盘 › 刘全志 |

刘全志

|

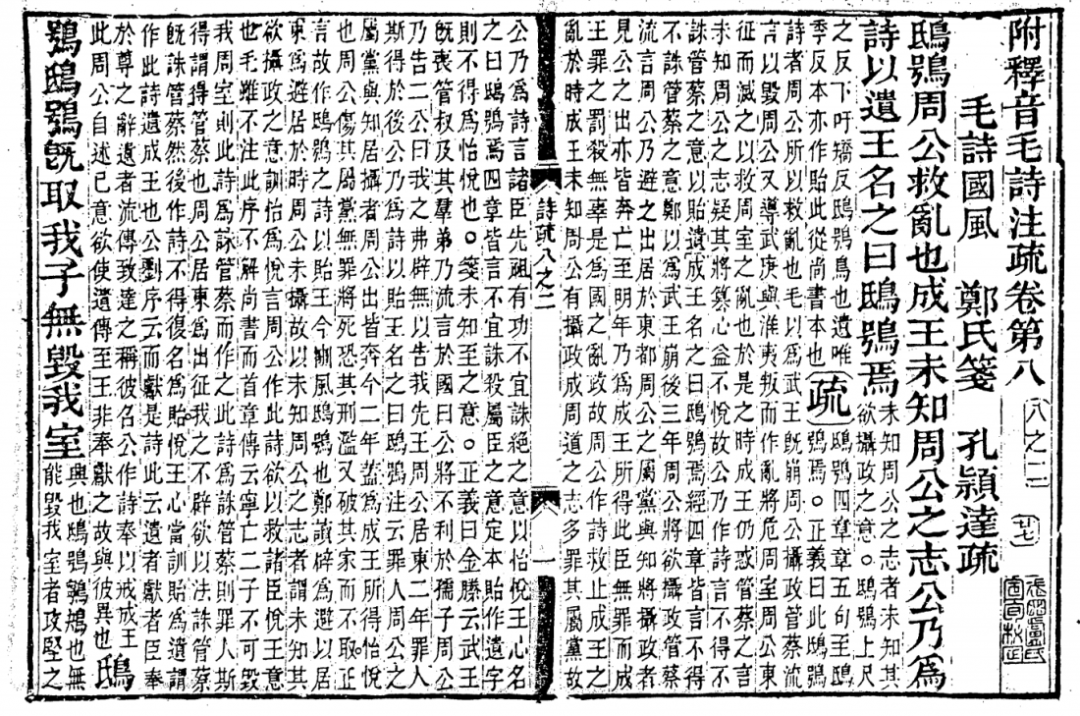

《毛诗注疏》,清阮元《十三经注疏》校刻本 孔颖达的这一选择,成为后世解读《鸱鸮》一诗的主流观点 。毛传、郑笺对诗义的不同解读,可以看作汉人对《鸱鸮》的不同认知,而决定这一相异认知的关键则是对《金縢》“周公遗王以诗”的不同解读:毛传认为《鸱鸮》创作于周公东征之后,是在言说“不得不诛管、蔡之意”[10];相反,郑玄解“金縢故事”发生在周公东征之前,《鸱鸮》为周公避居待罪时所作,因此诗义是为属臣求情。 值得注意的是,无论是毛传还是郑笺,都没有将鸱鸮解释为“恶鸟”,毛传云“鸱鸮,也”、郑笺云开篇“鸱鸮鸱鸮”为“重言”,是鸱鸮自言[11],非后世所理解的呼号鸱鸮之言。这一点可以从毛传、郑笺对第一章的解读加以证明:《鸱鸮》首章的内容丰富、指称众多,至少涉及“鸱鸮”“我子”“鬻子”“我室”四种指称。其中“鬻子”,毛传云“稚子,成王也”,郑笺云“鸱鸮之意,殷勤于此,稚子当哀闵之。此取鸱鸮子者,言稚子也。以喻诸臣之先臣,亦殷勤于此,成王亦宜哀闵之”[12]。显然,在毛传、郑玄看来,诗中“我子”“鬻子”的意义不同:前者字面意思是指鸱鸮子,毛传认为喻指管蔡,而郑玄认为喻指具有功勋的“先臣”之子即“诸臣”;后者字面意思是“稚子”,毛传、郑笺均认为喻指周成王。因为两者对“鸱鸮子”的不同理解,所以“我室”也产生了分歧:毛传认为喻指周室,而郑玄认为喻指诸臣之土地、官位,即“幸无绝其官位,夺其土地,以其父祖勤劳乃得有此,故爱惜之,不欲见其绝夺”,周公之意“实请属臣之身,但不敢正言其事,故以官位、土地为辞耳”[13]。撇开毛郑相异之处,两者都认为“我子”是指“鸱鸮子”,“鬻子”指成王。以孔颖达所述毛传之义而言,鸱鸮喻指周公,即周公“假言人取鸱鸮子者”,以“言管、蔡罪重,不得不诛之意”[14],即“我子”之管蔡为周公自取,之所以如此,是因为在“我子”(管蔡)与“我室”(周室)存在矛盾冲突之时,只能诛灭罪重之“我子”,进而巩固之“我室”,即“宁亡二子,不可以毁我周室”[15]。虽然对“我子”的喻指不同,但郑玄依旧认为鸱鸮喻指周公,为了营救诸臣,鸱鸮也暗指那些殷勤于成王的“属臣之先臣”[16]。从孔颖达正义来看,他遍引《尔雅》《方言》、陆玑、王肃等,也认可“鸱鸮为小鸟”且喻指周公的解释,所以他说“无能毁我室者,谓鸱鸮之意,唯能亡此子,无能留此子以毁我室。此鸱鸮非不爱子,正谓重其巢室也”[17]。 显然,毛传在以鸱鸮为周公的前提下,认为首章中的“我子”“我室”,分别喻指管蔡、周室,在两者对立且矛盾不可调和的情况下,周公只能舍“我子”而保“我室”,其中“鬻子”喻指稚子成王便是“我室”的代表,也就是说管蔡虽然是周公之“甚爱此、甚惜此二子,但为我稚子成王之病,以此之故,不得不诛之也”[18]。换言之,在毛传看来,“我子”和“我室”是独立的双方,他们之间的关系是矛盾、冲突的,而且这种矛盾冲突难以调和、只能舍彼才能保此。这种对立的解读,郑玄并没有采纳,主要原因是他已不把《鸱鸮》创作的背景理解为周公东征之后,而是在周公居东待罪之时。也就是因为这一立场,在郑玄看来“鸱鸮”仍然喻指周公、“鬻子”仍然指稚子成王,但“我子”“我室”已不再喻指管蔡、周室,而是喻指周公属臣、土地官位,其中取鸱鸮子者,乃稚子成王,所谓“恩斯勤斯,鬻子之闵斯”乃是周公“喻指诸臣之先臣,亦殷勤于此,成王亦宜哀闵之”[19]。显然,在郑玄看来,“我子”“我室”不是对立关系,而是顺承关系,均属于周公代言的属臣及其土地官位;与之对立的则是“鬻子”成王,成王应该看在这些属臣之先臣的面子上哀闵属臣,不要剥夺其土地官位,甚至宽宥属臣之身。

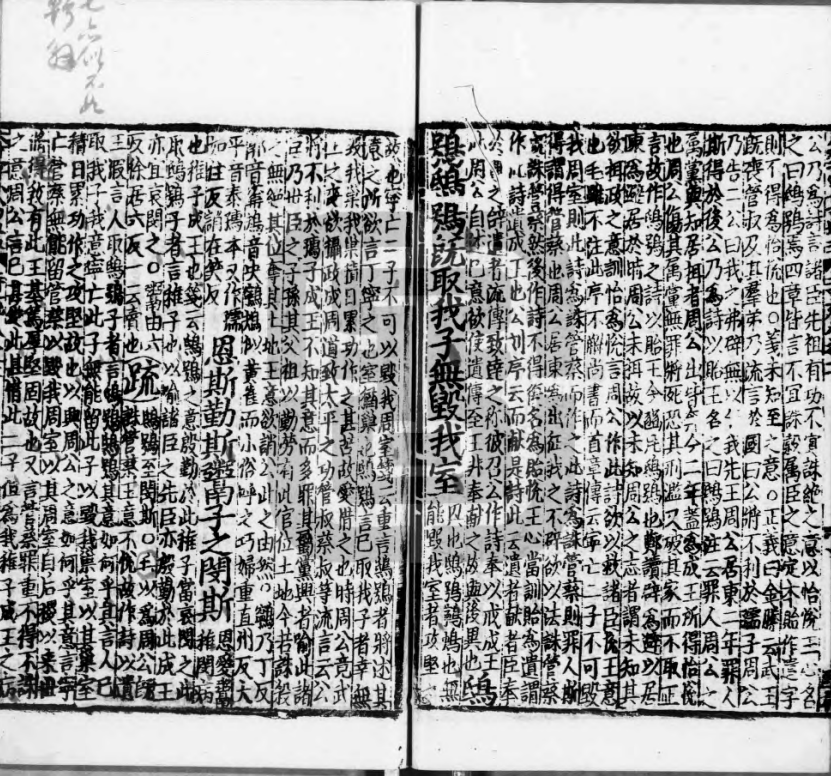

《毛诗注疏》,元刻明修本,国家图书馆藏 概括而言,毛传、郑笺眼中的鸱鸮为小鸟,且喻指周公,与之对立的一方不是纣王之子武庚,而是管蔡(毛传)、成王(郑笺)。 二 “鸱鸮为恶鸟”的形成 当代学者十分熟悉的鸱鸮为恶鸟,喻指武庚,显然不是从毛传、郑笺开始的,也不是唐人所持守的。以现存的文献来看,商人武庚进入《鸱鸮》诗义的路途最终完成于两宋之际,朱熹《诗集传》对《鸱鸮》的阐释可资证明。但是,在商人武庚被正式引入诗义之前还需要先完成“鸱鸮为恶鸟”的阐释。 如前所言 ,毛传、郑笺、孔颖达都认为“鸱鸮为小鸟”,且喻指周公,但这一说法至唐末五代时期遭到邱光庭的反驳,他认为:“据毛苌、郭璞、颜师古诸儒之说,则鸱鸮土枭之类,非巧妇矣。‘无毁我室’,‘我’,巧妇也。然则此诗之内,有鸱鸮毁室之言,盖周公之 意,以鸱鸮比管蔡,巧妇比己,言管叔蔡叔流言,致成王疑我,罪我属党,不可更夺其土地。故云‘既取我子,无毁我室’,如此则当是鸱鸮欲毁巧妇之室,巧妇哀鸣于鸱鸮,而康成、颖达直以鸱鸮为巧妇,非也。”[20]显然,根据郭璞注《尔雅》、颜师古注《汉书》等,邱光庭直言孔颖达以小鸟巧妇释鸱鸮是错误的,鸱鸮应是恶鸟,喻指管蔡,而诗中“我”则是巧妇,喻指周公,诗义就是周公控诉鸱鸮的流言,周公的属党也因而被成王收捕,周公作诗即告诉成王“不可更夺其土地”。无疑,除了将鸱鸮理解为恶鸟之外,其他诗义采自郑玄。在邱光庭眼中,鸱鸮喻指管蔡,即周公的对立面,又因“罪我属党”的是成王,所以《鸱鸮》一诗反映出周公一人所面对的两股异己势力:一为管蔡,无可争取;一为成王,尽力说服。这一解读扩展了诗义,但同时也强化了管蔡与周公对立的决绝以及矛盾的不可调和:此时的周公不再惋惜、爱怜作为兄弟的管蔡,而是将之完全推向对立面进而标识为万劫不复的恶人角色。 邱光庭的阐释在展现周公爱憎分明的同时,也毫不掩饰地表现出周公的决绝与狠心:为了属党、诸臣,完全置兄弟手足之情于不顾,这显然有损于周公的圣德形象。也许正是这一漏洞,邱光庭之后的北宋学者便力求改变思路,即他们在沿用“鸱鸮为恶鸟”说的同时,又对其喻指加以回避。

欧阳修像,清殿藏本,采自中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》 欧阳修《诗本义》认为“但据诗义,鸟之爱其巢者,呼鸱鸮而告之曰,宁取我子,勿毁我室。毛、郑不然,反谓鸱鸮自呼其名”。欧阳修持论的根据是《尚书·金縢》,而且采用周公东征说、反对郑玄的居东待罪说,以此他认为“诗谓‘我子’者,管、蔡也;‘我室’者,周室也”[21]。这一观点与毛传相同,所以欧阳修明言“毛郑之失”而实际上反驳的是郑笺。当然,针对“鸱鸮”之义,欧阳修与毛传、郑笺的小鸟说不同,他认为“诸儒用《尔雅》谓鸱鸮为,《尔雅》非圣人之书,不能无失,其又谓为巧妇,失之逾远。今鸱多攫鸟子而食,鸮,鸱类也”,因此“鸱鸮鸱鸮”是“有鸟之爱其巢者,呼彼鸱鸮而告之曰”,“其再言鸱鸮者,丁宁而告之也”[22]。 其后 ,苏辙《诗集传》说“鸱鸮,恶鸟也。鸟之有巢者,呼而告之曰,既取我子矣,无复毁我室。周之先王,勤劳以造周,如鸟之为巢。苟取其子,而又毁其室,是重伤之也。管、蔡既已出周公矣,王又不信而诛周公,周公诛而王业坏矣。恩,爱也。鬻子,稚子也。先王之爱其室家与其勤之者至矣,庶几稚子之闵之而已。稚子,谓成王也”[23]。如同邱光庭、欧阳修,苏辙也认为“鸱鸮为恶鸟”,但他认为周公代表着“我室”,稚子成王应该感“先王之爱其室家与其勤之者”而“闵之”,进而以“信”周公。 从欧阳修、苏辙的观点可以看出,虽然他们坚持“鸱鸮为恶鸟”,但都没有言明鸱鸮喻指何人。显然,如果要坚持“鸟之有巢者呼鸱鸮而告之”,那么“鸱鸮”喻指何人是必须回答的问题。因为只有回答了这一问题,才能最终证明“鸱鸮为恶鸟”的说法是成立的。既然邱光庭的说法存在着巨大的漏洞,欧阳修、苏辙等人又加以回避,那么何人是鸱鸮的谜底,最终则需要两宋之际的学者来揭晓。 三 鸱鸮喻指商人武庚与诗旨的定型 以现有的记载来看,朱熹《诗集传》在阐释《鸱鸮》时已经明确引入了商人武庚,其云“鸱鸮,,恶鸟,攫鸟子而食者也。室,鸟自名其巢也”,“托为鸟之爱巢者,呼鸱鸮而谓之曰:鸱鸮鸱鸮,尔既取我之子矣,无更毁我之室也。以我情爱之心,笃厚之意,鬻养此子,诚可怜悯。今既取之,其毒甚矣,况又毁我室乎!以比武庚既败管、蔡,不可更毁我王室也”[24]。朱熹对《鸱鸮》的阐释于后世影响最大、流传最广,从一定意义上说,朱熹将鸱鸮视为恶鸟并喻指商人武庚,成为这一观点横行天下以至渐成定论的重要支柱。如元代以阐发《诗集传》为主旨的刘瑾《诗传通释》引彭氏(庐陵彭执中)曰:“鸱鸮以比武庚,子以比群叔,室以比王室。”[25]显然,这是对朱熹解说的进一步细化和明晰。

朱熹像,清人绘,采自中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》 以两宋之际的社会形势来看,朱熹引入商人武庚来阐释诗义,也并非“前无古人”的独自创新,而是存在着明显的传承脉络。例如与朱熹 同时代的吕祖谦指出“程氏曰:‘鬻,育也。’朱氏曰:‘鬻养此子,诚可悯怜,今既取之,其毒甚矣,况又毁我室耶!’本程氏说”,又“程氏曰:‘鸱鸮谓为恶者,子喻管、蔡,室喻王室。’”“朱氏曰:‘周公托为鸟言以自比。’”[26]显然朱熹对《鸱鸮》一诗的阐释,直接源自于北宋二程的解说。 在认定“鸱鸮谓为恶者”的前提下,二程也在思考“不知呼鸱鸮者主何物”[27],其后作为“程门四先生”之一的吕大临对此做出了进一步的解说:吕大临在确认“鸱鸮,恶声之鸷鸟也”的同时,又云“殷民欲叛,冯附二叔之亲,欺惑其人,使之流言云:‘周公将不利于孺子。’欲王取信兄弟之言,中伤周公,谋危王室也。故周公曰:‘管、蔡,亲也。尔既以恶汙染,使于罪,是汝殷民入吾国,害我兄弟矣,又欲危王室,则不可也’”。[28]从中可以看出,如果程氏明确提出不知“鸱鸮”喻指为何的问题,那么吕大临则通过引入“殷民欲叛”“殷民入吾国”之“殷民”回答了这一问题,即“鸱鸮谓为恶者”喻指反叛的殷民。吕大临的这一解说,为朱熹所承继,且又加以具体化:反叛之殷民就是指商人武庚。所以,由二程、吕大临等人的思考、解说,朱熹引武庚入诗也是顺理成章之事。 经朱熹的阐释,《鸱鸮》诗义变得更为显豁,也许在时人看来,朱熹的解说还存在着一个明显的缺憾,即他与毛传所说的“鸱鸮为”存在矛盾。可能正是为了补救、弥缝这一点,吕祖谦便力证“”乃鸱鸮之别名,于是毛传所云“”与宋人所说恶鸟之鸱鸮合二为一,因此“鸱鸮鸱鸮”之后的言语乃“为周家语殷民之辞也”[29]。这一观点无疑是对吕大临、朱熹之说的沿用和补充。可见,被朱熹称之为“毛郑佞臣”的吕祖谦在这里只是貌似“尊毛”[30],其实也是延续诸如吕大临、朱熹等宋代学者的观点。引用郭璞的《尔雅》注解并非始于吕祖谦,邱光庭、陆佃(陆农师)均曾引述这一注解,但他们都未解决陆玑所说“巧妇”与鸱类的关系,因此也未真正弥合“”与恶鸟鸱鸮之间的裂痕。与之相比,吕祖谦将“巧妇”与视为两物,进而判定“”为鸱鸮之别名,他在确证“”为鸱鸮的同时,也确证着宋人所说的“恶鸟鸱鸮”也就是毛传所说的“”。于此,“鸱鸮为恶鸟”的观念不但进一步强化,毛传和宋人解说之间的关联也得以建立。 综合而言,从邱光庭经欧阳修、苏辙、二程、陆佃至吕大临、朱熹、吕祖谦,经过众多两宋学者的阐发,基本形成一个共识,即《鸱鸮》一诗中的鸟分为两种:一为“攫鸟子而食者”的鸱鸮,另一是“鸟之爱其巢者”。而经过朱熹、吕祖谦等人的引证,其中的鸱鸮喻指武庚,“鸟之爱其巢者”喻指周公,于是这首诗变成了正面势力与反面势力的对抗,即周公对破坏者武庚的控诉。在这两股对立力量的对抗之中,“我子”喻指管蔡,“鬻”训为“养”,“鬻子”之“子”也是管蔡,它代表着“鸟之爱其巢者”即周公做出的牺牲、付出的代价,而“我室”则是周成王的代表。也就是说,在两宋之际的学者看来,成王在《鸱鸮》一诗中没有直接出现,“我室”即代表着成王,成王与“我室”融为一体,它与周公一起成为“鸱鸮”的对立面,而“我子”则是周公一方被“鸱鸮”蛊惑、引诱而做出的牺牲。经过这样的阐释,《鸱鸮》一诗鲜明地表现出周公对敌对势力商人武庚的愤怒与控诉,同时也呈现出对误入歧途之手足兄弟管蔡的爱怜、惋惜乃至痛心,更展现了周公对代表着成王的周王室忠心耿耿和披肝沥胆:“鸟之爱其巢者”含辛茹苦之态、赤心忠胆之情展现得淋漓尽致、力透纸背。于此,鸱鸮为恶鸟、喻指十恶不赦的敌对势力,也得以定型。 所以,两宋之际的学者把商人武庚引入《鸱鸮》一诗,不但使诗义变得合情合理,更使得周公的呼号、勤苦蕴含着保家卫国的忠心:武庚承担了罪大恶极的角色,他蛊惑了管蔡,使周公丧失了手足兄弟,而且又想得寸进尺进一步摧毁周室,真是贪得无厌、恶贯满盈,实为十恶不赦的罪人。从这一意义上说,经过宋人的诗义阐释,商人武庚承担了一切反面角色应该承担的罪名。也正是在两宋学者眼中,《鸱鸮》一诗变成了表现商周两朝的对抗之诗。同时,也因为武庚的加入,使得周公对周王室的忠心更加坚定、彰显而正义凛然、毋庸置疑,进而周公圣人的形象也被塑造得活灵活现而又完美无缺:鸱鸮所代表的敌对势力,是周公控诉的对象;“我子”是被敌对势力蛊惑的对象,是周公一方的损失,是周王朝与商人较量所付出的代价;而代表成王的“我室”,是周公尽心尽力保护的对象。在一首小诗中,有明确的反对对象、惋惜对象和极力保护的对象,周公付出的情感不但具有鲜明的层次性,而且爱憎分明、公正合理,符合世间对圣人的期许,因此这一形象也受到世人的欢迎。 四 南宋至清的弥合汉宋之举 与吕 祖谦相同,黄櫄《诗解》也有弥合宋人与毛传缝隙的倾向。黄櫄云:“鸱鸮,恶鸟,故破群鸟之巢而食其子,鸟之护其巢者呼鸱鸮而告之曰‘汝既先取我子矣,无更破我之巢也,我养子之勤、营巢之劳,其所积累盘聚缠绵固蒂者非一日矣,而汝其毁我之成巢乎’,其意谓周自后稷开基、公刘笃烈、太王肇基王迹、王季勤劳王家、文武经营内外之治,武庚既逞其奸于管蔡,而复欲并王室而毁之。鸱鸮者,指武庚也;子者,指管蔡也;我室者,谓王室也。使成王而知此则庶乎?乱可止矣,故曰‘救乱也’。”[31]与朱熹《诗集传》的言简意赅相比,黄櫄阐释得更为清晰、明确而且详尽:不但鸱鸮、我子、我室喻指明晰,而且“护巢之鸟”的辛勤营巢还拥有了周王室历代勤勉的深厚积淀。更为重要的是,黄櫄将周公对武庚的呼告之义归结为毛传的“周公救乱也”,这无疑表现出他将宋人的阐释与毛传加以接续、融合的努力。 在后世的众多申说之中,马瑞辰的阐释可作代表,与吕祖谦、黄櫄的立场一样,马瑞辰尽力糅合汉唐古说与两宋学者的新创,只不过他将这种融合由“为鸱鸮别名”进一步扩展至桃虫、鹪鹩、蒙鸠、布谷等。与吕祖谦“别名”“两物”的思路不同,马瑞辰遍引《诗经·小毖》《荀子》《月令》《尔雅》《说文》《玉篇》《方言》《广雅》以及相关注疏等力证诸书所云鹪鹩、、果蠃、桑飞、蒙鸠、布谷“其义一也”,即这些交错糅合的名称说明一个事实:“鸱鸮取布谷子以化雕,盖古有此说。”[32]显然,这是一种诸说的大汇通,也因此“《诗》以鸱鸮取子喻武庚诱管、蔡者,所以末减管、蔡倡乱之罪,而不忍尽其词,亲亲之道也。‘既取我子,无毁我室’,言其既诱管、蔡,无更伤毁周室,以鸟室喻周室也,《传》云‘宁亡二子,不可以毁我周室’是也。”[33]相对于二程、朱熹将“鬻”训为“养”,马瑞辰遵从毛传训为“稚子,谓指成王”,“恩斯勤斯”指周公自言[34]。无疑,马瑞辰一方面认可两宋学者的观点,坚信鸱鸮为恶鸟并喻指武庚,另一方面又在阐释《毛诗序》所云“成王未知周公之志,公乃为诗以贻王”[35]。 马瑞辰的解读显然就是汉唐、两宋阐释的融合与汇通,当然在汉唐与两宋之间,他倾向于两宋,即信守鸱鸮为恶鸟、喻指商人武庚的成说。与马瑞辰相比,方玉润倒是十分怀疑《金縢》的可信性,但他仍然认为周公诛管蔡是《鸱鸮》一诗的重要政治背景,从“集释”部分引朱熹、郭璞、吕大临之说鸱鸮而言[36],显然他也是认同“鸱鸮为恶鸟”之说的,只不过力求《鸱鸮》的诗义主旨从周公向成王表白心迹的方向,转移到“周公悔过以儆成王也”[37]。无论是表白心志,还是悔过儆戒,其中的喻指显然离不开商周对抗、武庚叛乱,以“针肓起废”“循文会意”著称的《诗经原始》仍在沿用宋人之说可证,两宋学者的阐释是何等地深入人心。 自五代邱光庭开始经两宋至清代,《鸱鸮》诗义的阐释完成了三个层次的转变:一是“鸱鸮为恶鸟”形成定论,二是鸱鸮喻指武庚,三是前两种说法与毛传的融合汇通。这三个层次的转变是递进的:前者往往是后者的前提和基础,而后者又是前者的进一步推衍和接续。经过递进而互证的三次转变,所形成的认知往往是“鸱鸮为恶鸟”成为自古而然的“定论”。鸱鸮为恶鸟说,起自于五代,两宋时期形成定论,当代学界之所以误解为此说始于毛传郑笺,实为吕祖谦、黄櫄、马瑞辰等人阐释的结果。从这一误解也可以看出,两宋学者有关鸱鸮为恶鸟且喻指武庚的观点,早已潜移默化地影响至当今。 五 “鸱鸮为小鸟”的确证与三家诗 与“鸱鸮为恶鸟”说占据着阐释的主流话语相比,两宋之后仍然有一些学者坚守鸱鸮为小鸟的观点,如王夫之《诗经稗疏》云鸱鸮即鹪鹩,“以《诗》言之,鹪鹩之为巢也坚固,故曰:‘绸缪牖户。’其巢也卑,人易侮焉,故曰:‘今女下民,或敢侮予。’系于弱枝,易于飘动,故曰:‘风雨所漂摇。’然则此为鸱鸮之自言,而非告鸱鸮之词审矣”[38]。显然,与两宋学者的“鸱鸮为恶鸟”相比,王夫之明确认定“鸱鸮为小鸟”,并以具体诗句来衍说“鸱鸮鸱鸮”乃为小鸟自言,而非他鸟所告之词。 同样,陈奂《诗毛氏传疏》云鸱鸮即“《大戴礼》之‘鸠’、《荀子》之‘蒙鸠’也”,又因杨倞注“蒙鸠,鹪鹩”和“《小毖》笺鹪,或曰鸱鸮矣”,力证荀子所云“蒙鸠”即“鸱鸮”,且为小鸟,其义是“周公以自喻也”[39]。

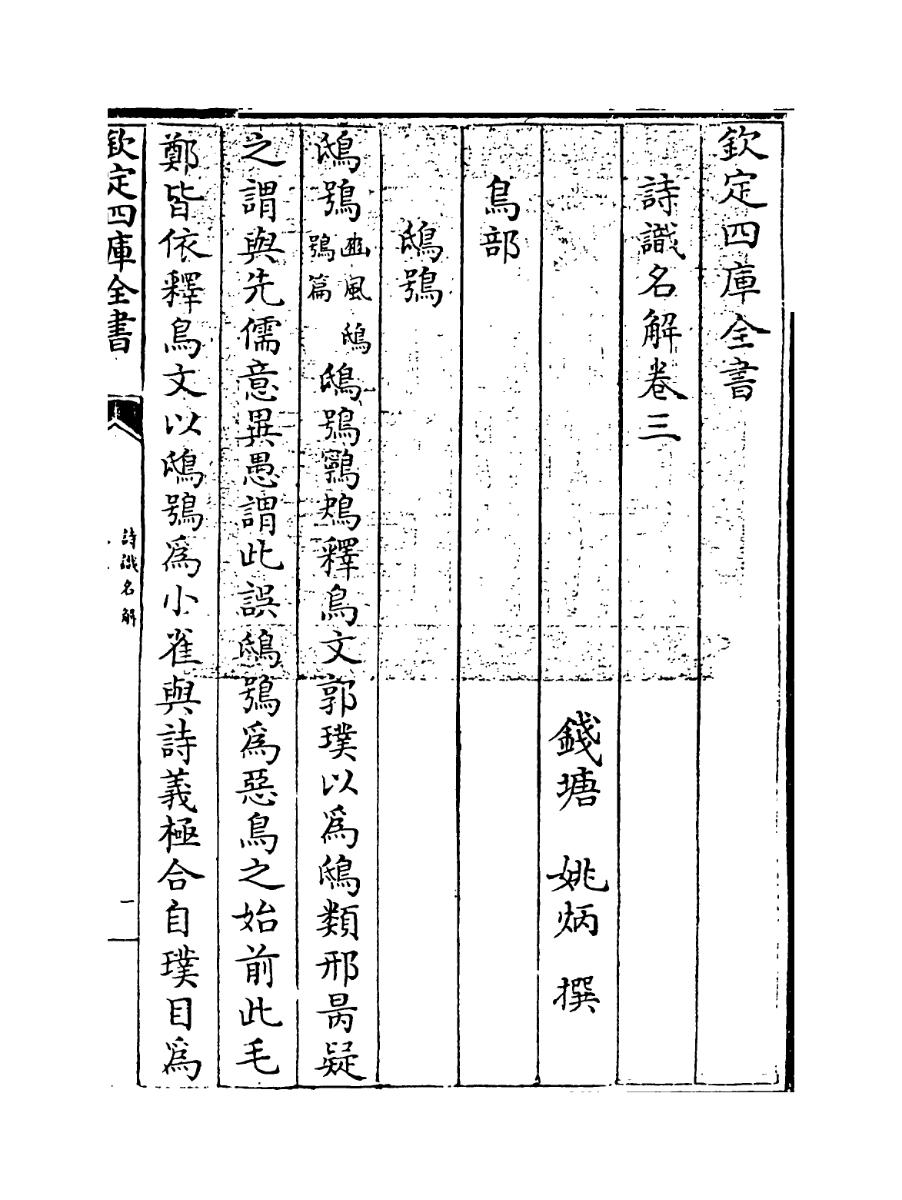

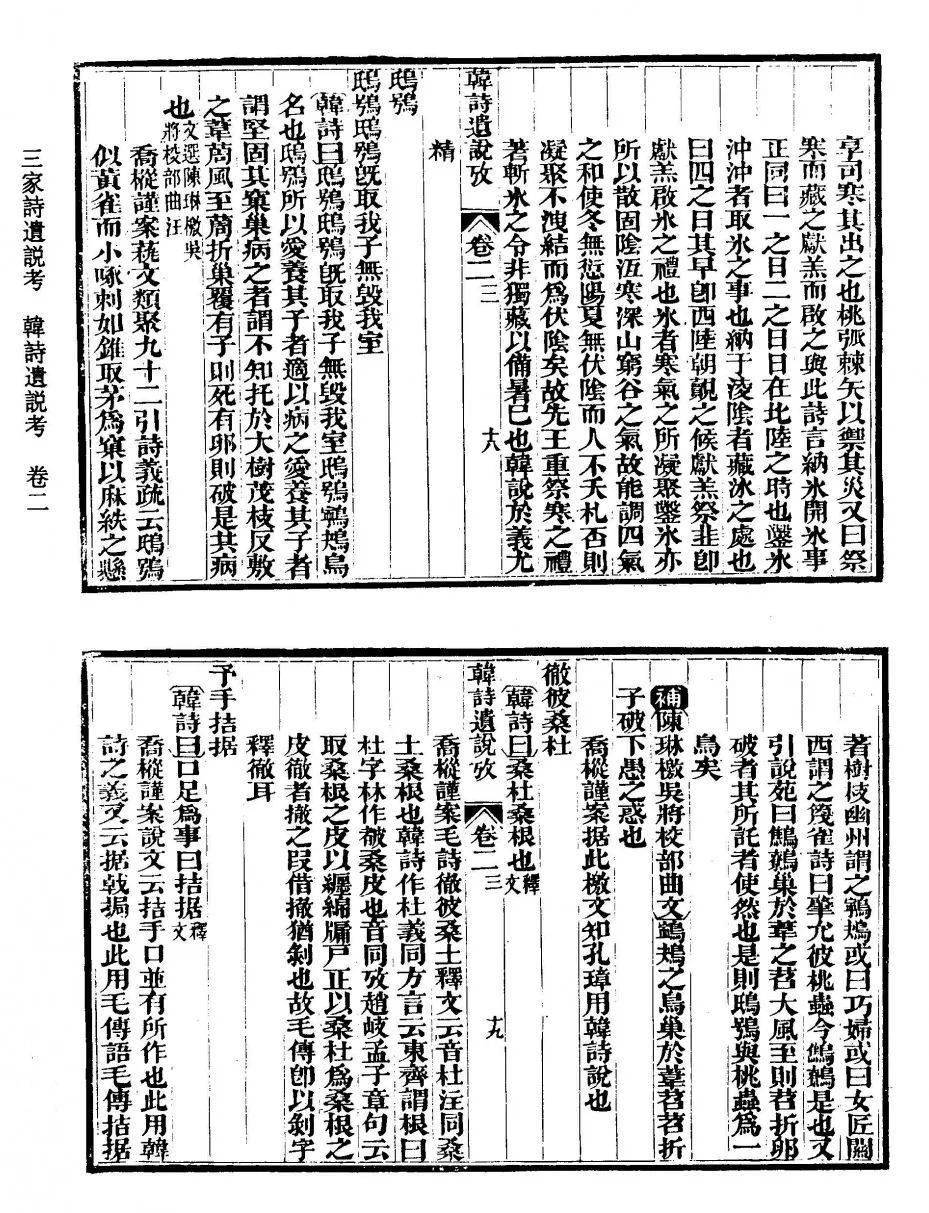

姚炳《诗识名解》卷三,书影,四库全书本 与王夫之、陈 奂相比,姚炳《诗识名解》对鸱鸮为恶鸟的反驳最有力度,同时其立论的“鸱鸮为小鸟”之说也更具可信性和说服力。姚炳明言“毛郑皆依《释鸟》文以鸱鸮为小雀,与诗义极合”,指出“误鸱鸮为恶鸟之始”应为郭璞注《尔雅·释鸟》以为鸱类,“而后儒宗之,以小易大,匪特名物失真,而诗义亦晦”;至于陆佃、吕祖谦等人以鸱鸮为鸱类、巧妇与鸱鸮为两物、鸱鸮为恶鸟均误,因为“鸱鸮,非鸱亦非鸮”,“如蜗牛、莎鸡之类”不可偏举,所谓“鸱鸮鸱鸮”如同“予唯音哓哓”,“是哀鸣不辍之意”,也是“其自呼盖如此矣”,因此汉人乃至陆玑释鸱鸮为小鸟“核之诗义情状吻合,确然无可疑者”。[40]以先秦两汉的文献来看,两宋至当代学界所普遍认为的恶鸟之“鸱鸮”,在那一时期并不称之为“鸱鸮”,而称之为“鸱”“鸮”“枭”或“望鸱”“鸱”等[41],如清华简《四告》因望鸱“日来服,集止于先公寝庙”,而召伯虎祈禳去除不祥或灾祸[42]。显然,姚炳的辨析更为符合先秦两汉文献所映照的事实。 这些学者的辨析至少再次证明在两汉时期“鸱鸮为小鸟”是当时社会的普遍共识。同时,毛传、郑笺对于《鸱鸮》诗义阐释的差异也说明,《鸱鸮》一诗的主旨在两汉时期并没有形成定说,它的主旨处在变动、游离、多样性阐释的形态,否则两者的解读也不会出现如此显著的差异。这一现象启发着我们进一步思考“三家诗”对于《鸱鸮》的解读,特别是毛诗与“三家诗”的区别更值得重视。 关于“三家诗”对《鸱鸮》的阐释,王先谦认为《史记·鲁世家》“武王崩,周公当国,管蔡武庚等率淮夷而反,周公乃奉成王命兴师东伐,遂诛管叔,杀武庚,放蔡叔,宁淮夷,东土二年而毕定。周公归报成王,乃为诗贻王,命之曰《鸱鸮》”,为“鲁说”[43],其实司马迁采用的是流行于两汉时期的《尚书》“金縢故事”,而不能以此判定其为鲁诗说。王先谦认为《焦氏易林》“鸱鸮破斧,冲人危殆,赖旦忠德,转祸为福,倾危复立”“鸱鸮,治成遇灾,绥德安家,周公勤劳”是“齐说”,其实《焦氏易林》占辞多采当时社会流行之言乃至“隐士之说”[44],其将《鸱鸮》与周公相关联虽言之模糊,但与《史记》一样应来自《尚书·金縢》,因此也不能以此来判定这是“齐诗”言《鸱鸮》之诗义。由此,使用“《史记》用鲁说,《易林》用齐说”推出“鲁齐诗无异义,韩诗当同”的结论[45],是不恰当的。 客观而言,我们很难判断“三家诗”和毛诗一样将《鸱鸮》与周公故事(无论是周公出奔还是周公东征)相关联:西汉“四家诗”有关《鸱鸮》诗义的解说,现在只存毛诗、韩诗两家,其中毛诗的解说相对比较完整,诗义也较为明确、清晰,而韩诗只存片段。至于鲁、齐两家之说无存,因此难知详情。但是,东汉赵岐在注《孟子》时明言《鸱鸮》是“刺邠君曾不如此鸟”[46]。目前我们尽管很难判定赵岐之说属于“三家诗”的哪一家[47],不过赵岐的引说在于强调讽谏邠君,也没有将《鸱鸮》与周公相关联。赵岐的这一解诗倾向值得我们反思韩诗遗说所反映的信息。如同赵岐的注文一样,现 存韩诗遗说也呈现出不同于毛诗的阐释方向: 鸱鸮,所以爱养其子者,适以病之。爱养其子者,谓坚固其窠巢。病之者,谓不知托于大树茂枝,反敷之苇,风至折巢覆,有子则死,有卵则破,是其病也。[48] 这一解说视鸱鸮为小鸟,如同毛传、郑笺,因此也被陆玑所采用;另外,赵岐注《孟子》也云“鸱鸮,小鸟也”。可见,韩诗遗说再次验证着一个明确的事实:“鸱鸮为小鸟”乃是汉人的共识。由于现存韩诗之说太少,我们不便遽然判定韩诗是否认为《鸱鸮》与周公存在关联,但从上述遗说来看,其义在于强调鸱鸮爱其子不得其法,以至最终卵破子死、巢室倾危,即所谓“所以爱养其子者,适以病之”。这一说诗倾向,与周公之德显然没有关联:其中的小鸟鸱鸮,是被讽刺、鉴戒的对象,很难与毛诗所解释的周公自喻相联系。因此,可以判断,在西汉时期官学多专受一经的情况下[49],不同于传自民间的毛诗根据《金縢》将《鸱鸮》与周公相关联,“三家诗”特别是韩诗并没有把鸱鸮视为周公的自喻:《鸱鸮》作为一首禽言诗,主旨强调的是做事“得其法”,否则就会像小鸟鸱鸮一样,卵破子死、巢倾室危;也正是因为要避免这样悲剧的发生,所以要未雨绸缪,不但要事先“绸缪牖户”,而且要托巢于“大树茂枝”。无疑,与毛传、郑笺凸显周公之德相比,韩诗对《鸱鸮》的阐释重在告诫,着意于做事的方法和策略,进而避免不幸和灾难。

陈寿祺、陈乔枞《三家诗遗说考·韩诗遗说考》卷二之三,续修四库全书本 六 孟子、荀子的阐释与西汉的接续 “三家诗”之韩诗,对于《鸱鸮》主旨的解读,并非出于向壁虚造,以现存的汉代典籍而论,相关记载也能折射出韩诗之说在当时的社会颇有较为广泛的接受面。如《易林》“《谦》之《遁》”云:“桃雀窃脂,巢于小枝。摇动不安,为风所吹。寒心慄慄,常忧殆危。”[50]这一占辞描述的内容,如同韩诗所说《鸱鸮》,其中“桃雀”也与汉人将鸱鸮视为小鸟相应。相似的言辞,也见于《说苑·善说》所记“孟尝君寄客于齐王”一节,其中客谓孟尝君曰:“臣见鹪鹩巢于苇苕,着之以发,建之,女工不能为也,可谓完坚矣。大风至,则苕折卵破子死者,何也?其所者使然也。”[51]这里的鹪鹩,如同《易林》中的桃雀,陆玑已证两者都指向于鸱鸮,它们在验证“鸱鸮为小鸟”的同时,也呈现出韩诗之说《鸱鸮》并非局限于学派内部。王先谦认为《说苑》所言“鹪鹩巢于苇苕”是“鲁家说”[52],如此看来,在“三家诗”中,至少鲁诗与韩诗在《鸱鸮》释义方面是相同的[53]。这一现象在说明“三家诗”中至少鲁诗、韩诗没有将《鸱鸮》与周公相关联的同时,也昭示着鲁诗、韩诗的解说应该渊源有自,而非仅仅局限于汉代。

孟子像,清殿藏本,采自中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》 于此,战国时期的孟子、荀子对《鸱鸮》的阐释显然值得重视。《孟子·公孙丑上》记载: 孟子曰:“……国家闲暇,及是时,明其政刑,虽大国必畏之矣。《诗》云:‘迨天之未阴雨,彻彼桑土,绸缪牖户。今此下民,或敢侮予?’孔子曰:‘为此诗者,其知道乎!能治其国家,谁敢侮之?’”[54] 孟子引用《鸱鸮》第二章无疑为了说明“国家闲暇,及是时,明其政刑”,如此治国理政“虽大国必畏之矣”。从孔子对此章的赞叹可知,他的观点如同孟子,即“能治其国家”必然将功夫下在平常——未雨绸缪、“明其政刑”。显然,通过孔子、孟子的言说可知,他们不但不知《鸱鸮》与周公的关联,更在于强调《鸱鸮》所展示的治国理政的方法和道理,而这一点正与韩诗解说的旨向相一致。

荀子像,清殿藏本,采自中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》 与孟子相 较,荀子与韩诗遗说的一致性则显得更为直接而明晰。《荀子·劝学》云: 南方有鸟焉,名曰蒙鸠,以羽为巢而编之以发,系之苇苕,风至苕折,卵破子死。巢非不完也,所系者然也。[55] 荀子所言虽非针对《鸱鸮》的诗义,但显然与韩诗遗说文意相同[56],只是主角有别:一为鸱鸮,一为蒙鸠。杨倞注:“蒙鸠,鹪鹩也。苕,苇之秀也,今巧妇鸟之巢至精密,多系于苇竹之上是也。”[57]陈奂、王先谦等人多以此证蒙鸠即鸱鸮,其实,杨倞的注解还有另一种说法,即“或曰:一名蒙鸠,亦以其愚也”[58]。无论哪一种,其中“蒙鸠”即韩诗遗说之“鸱鸮”。荀子使用蒙鸠事例,意在说明“言人不知学问,其所置身亦犹系苇之危也”[59]。显然,这是使用鸱鸮之悲剧言说安身立命的根本在于“学问”,此与韩诗所言鸱鸮“爱养其子者,适以病之”因为“不知托于大树茂枝”相映照。 孟子、荀子同属战国时期的儒家名士,一取“未雨绸缪”之义,一取“所托非物”之义;前者强调闲暇而明政刑,后者关注学问之于安身立命的重要性,两者阐释导向有别,但都凸显《鸱鸮》的告诫、鉴戒意义,而且也没有与周公相关联。 结语 要之,从先秦至当代关于《鸱鸮》的阐释历程,大致可分为四个阶段。 1.先秦至西汉早期(甚至延续至东汉末年),代表性观点如孟子、荀子乃至“三家诗”之韩诗、赵岐注文,认为“鸱鸮为小鸟”,且没有将诗义与周公之事相关联,《鸱鸮》的主旨在于告诫世人行为处事要“得其法”、要“知道”(孔子语),而要做到这一点不但需要未雨绸缪,而且需要“托于大树茂枝”,否则就会产生小鸟鸱鸮的悲剧:卵破子死、巢倾室危。 2.西汉中后期经东汉末年至唐代,代表性观点如毛诗、郑笺乃至孔颖达的《毛诗正义》,认为“鸱鸮为小鸟”,且喻指周公,《鸱鸮》一诗重在展现周公向成王表达心迹。与前一个阶段不同,毛传、郑笺坚守“鸱鸮为小鸟”的同时,根据《尚书·金縢》《史记·鲁世家》等,将《鸱鸮》与周公紧密联系在一起。毛传、郑笺阐释的不同旨向,在展现周公与《鸱鸮》结合之初的缝隙和矛盾的同时,也确证着《鸱鸮》一诗的主旨在汉人看来并非固定不变,而是可以多样阐释和解读的。 3.五代至两宋之际,代表性观点如欧阳修、陆佃、吕大临、朱熹,认为鸱鸮为恶鸟,并且随着阐释的推进,指出鸱鸮喻指商人武庚。在这一时期,学者一开始认定《鸱鸮》一诗是鸟之爱巢者对鸱鸮的控诉,所谓“鸱鸮鸱鸮”为呼告之语而非自道之辞;随之,判定鸱鸮的喻指不是周公,而是商人武庚,鸟之爱巢者喻指周公。于此,《鸱鸮》一诗通过展现商人武庚对周王朝的威胁,来强调周公之于周王室的辛勤经营和肝胆忠心。 4.南宋至明清时期,代表性观点如吕祖谦、黄櫄、马瑞辰等,他们延续两宋学界的观点,一方面坚信鸱鸮为恶鸟且喻指商人,另一方面又将这一阐释与毛传相对接,认为鸱鸮为恶鸟且喻指商人就是毛传的观点,即尽力将两宋学者的阐释上溯于毛传,以弥合两宋阐释与毛传的缝隙。在这一时期,尽管诸如王夫之、陈奂、姚炳等力辨鸱鸮为小鸟非恶鸟,但鸱鸮为恶鸟之说仍占据着学界的主流地位,以至这一观点延续至当代学界:当代学者结合出土陶器、青铜器、纹饰乃至清华简等相关证据,一再承继、确证着宋人的阐释。 以上四个阶段,在呈现《鸱鸮》诗义阐释历程的同时,也反映出它与周公之间脱离、组合的全过程:先秦至西汉三家诗,认为《鸱鸮》与周公无关,其诗义在于言说小鸟筑巢不得其法而引起的悲剧;毛传、郑笺将之与周公故事相关联,认为诗义在于言说小鸟筑巢的艰辛与持久,喻指周公以此感动成王使之理解自己的心迹;其后,《鸱鸮》与周公建立了必然的联系,以至宋人在将鸱鸮理解为恶鸟且喻指商人武庚之时,也将周公视为鸟之爱巢者,宋人的这一做法经元明清又传承至当代。

《豳风图》长卷,传(元)林子奂作,纸本,水墨,26.5x446cm,收藏者不明,曾在首都博物馆、上海龙美术馆(西岸馆)展出 注释 ∨ [1]严正道:《“鸱鸮”考辨》,《重庆社会科学》2007年第9期;田永涛:《〈诗·豳风·鸱鸮〉“鸱鸮”释名与语指诸说辩证》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2009年第S2期;逯宏、刘生良:《〈豳风·鸱鸮〉诗旨与“桑土”新解》,《诗经研究丛刊》2015年第1期;亓晴:《〈诗经·豳风·鸱鸮〉与周公关系考论》,《诗经研究丛刊》2015年第1期。 [2]清华简《金縢》原名“周武王有疾周公所自以代王之志”(《清华大学藏战国竹简(壹)》,清华大学出土文献研究与保护中心编、李学勤主编,第157页,中西书局2010年版),为称述方便,本文以通名称谓。关于鸮鹰图像、鸱鸮纹饰与商人乃至《鸱鸮》的密切关联,参见马银琴《两周诗史》,第126—135页,社会科学文献出版社2006年版。 [3]如曹胜高认为“清华简《金縢》表明《鸱鸮》非周公所作而为周公所用”,“《鸱鸮》当作于周公之前”,它的政治背景是商王武丁“用武力逼迫周族臣服”而周族被迫由豳迁岐;叶舒宪结合鸱鸮的自然属性、文化价值以及出土的鸮纹、鸮尊、陶鸮等,认为《鸱鸮》本是“祝祷仪式上的人神对话”,其中的鸱鸮指鸱鸮神,属于神灵世界中的重要一员,而“取子”“毁室”是对“亵渎侮辱神明者必遭惩罚报应”。参见曹胜高《〈鸱鸮〉与“武丁周”“实始翦商”史事考》,《文学遗产》2017年第2期;叶舒宪《经典的误读与知识考古——以〈诗经·鸱鸮〉为例》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2006年第4期。 [4]叶舒宪:《经典的误读与知识考古——以〈诗经·鸱鸮〉为例》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2006年第4期。 [5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]《毛诗注疏》,郑玄笺,孔颖达正义,第732页,第732页,第732页,第733页,第732页,第733页,第733页,第734页,第733页、第734页,第733页,第734页,第734页,第734页,第733页,上海古籍出版社2013年版。 [9]曹胜高:《〈鸱鸮〉与“武丁周”“实始翦商”史事考》,《文学遗产》2017年第2期。 [2 0]丘 光庭:《兼明书》,《兼明书及其他二种》,王云 五主编,《丛书集成初编》第280册,第19页,商务印书馆1936年版。 [21][22]欧阳修:《诗本义》,《儒藏》(精华编二四),北京大学《儒藏》编纂中心编,第50—51页,第51—52页,北京大学出版社2008年版。 [23]苏辙:《诗集传》,《儒藏》(精华编二四),北京大学《儒藏》编纂中心编,第300页。 [24]朱熹:《诗集传》,赵长征点校,第122页,中华书局2011年版。 [25]刘瑾:《诗传通释》,第349页,北京师范大学出版社2013年版。 [26][27][28][29]吕祖谦:《吕氏家塾读诗记》,《儒藏》(精华编二五),北京大学《儒藏》编纂中心编,第255页,第255页,第255页,第255页、第256页,北京大学出版社2009年版。 [30]如朱熹云“人言何休为公羊忠臣,某尝戏伯恭为毛郑之佞臣”(《朱子语类》第8册,黎靖德编,第2950页,中华书局1986年版)。 [31]李樗、黄櫄:《毛诗李黄集解》,《景印文渊阁四库全书》第71册,第354—355页,台湾商务印书馆1986年版。 [32][33][34][35]马瑞辰:《毛诗传笺通释》,陈金生点校,第471页,第471页,第472页,第471页,中华书局1989年版。 [36][37]方玉润:《诗经原始》,李先耕点校,第318—319页,第316页,中华书局1986年版。 [38]王夫之:《诗经稗疏》,《船山全书》第三册,《船山全书》编辑委员编校,第104页,岳麓书社1992年版。 [39]陈奂:《诗毛氏传疏》,《儒藏》(精华编三三),北京大学《儒藏》编纂中心编,第369页。 [40]姚炳:《诗识名解》,《景印文渊阁四库全书》第86册,第346—348页。 [41]见于《陈风·墓门》、《大雅·瞻卬》、《尚书·吕刑》、《庄子·秋水》、清华简《四告》以及毛传。 [42]《清华大学藏战国竹简(拾)》,清华大学出土文献研究与保护中心编、黄德宽主编,第123页,中西书局2020年版。 [43][45][52]王先谦:《诗三家义集疏》,吴格点校,第526页,第527页,第528页,中华书局1987年版。 [44]班固:《汉书》,颜师古注,第3601页,中华书局1962年版。 [46][54]《孟子注疏》,《十三经注疏》,阮元校刻,第2689页,第2689页,中华书局1980年版。 [47]陈乔枞认为赵岐使用的是两汉“三家诗”中的鲁诗,并指出“周公所作贻成王之诗而以为刺邠君者,不敢斥言王,故托邠君”(陈寿祺、陈乔枞:《三家诗遗说考·鲁诗遗说考》卷二之四,《续修四库全书》第76册,《续修四库全书》编纂委员会编,第160页,上海古籍出版社2002年版)。显然,陈乔枞是在弥合毛诗与三家诗的不同。 [48]陈寿祺、陈乔枞:《三家诗遗说考·韩诗遗说考》卷二之三,《续修四库全书》第76册,《续修四库全书》编纂委员会编,第599页。 [49]参见叶国良、夏长朴、李隆献《经学通论(修订版)》,第262—263页,上海书店出版社2016年版。 [50]焦延寿:《〈焦氏易林〉注译》,芮执俭注译,第225页,甘肃人民出版社2015年版。 [51]刘向:《说苑校证》,向宗鲁校证,第273页,中华书局1987年版。 [53]另外,以东汉熹平石经采用鲁诗来看,赵岐注《孟子》所说的“刺邠君”极有可能为鲁诗之说。 [55][57][58][59]王先谦:《荀子集解》,沈啸寰、王星贤点校,第4页,第4页,第4页,第4页,中华书局1988年版。 [56]荀子所言“蒙鸠”与《鸱鸮》相关,这也是后世学者屡屡引用荀子之言的基础和前提。 END |作者单 位 : 北京师范大学文学院 |本文原刊《文学评论》2021年第4期第18-26页,原创内容如需转载,须经本刊编辑部授权返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】